有些AI产品功能繁复却无人问津,有些看似简单却能打动用户。关键在于,真正有价值的C端AI产品,不是替用户做事,而是让原本做不到的人能靠自己做成事,这正是其价值核心所在。

为什么有些AI产品功能强大、模型先进,却始终“无人深用”?又为何像 Midjourney、ChatGPT 这样的产品能打动用户,哪怕没有炫目的界面或复杂功能?

答案或许藏在一个被忽视的产品底层逻辑里——不是“技术炫技”,而是“技术解放”。也就是说,一个好的 AI Native 产品,并不是替用户把事做了,而是让原本做不到的用户,能靠自己做成整件事。这并不是抽象的理念,而是我在最近的一次模拟面试产品体验中,切身感受到的洞察。

01 一次模拟面试体验带来的顿悟

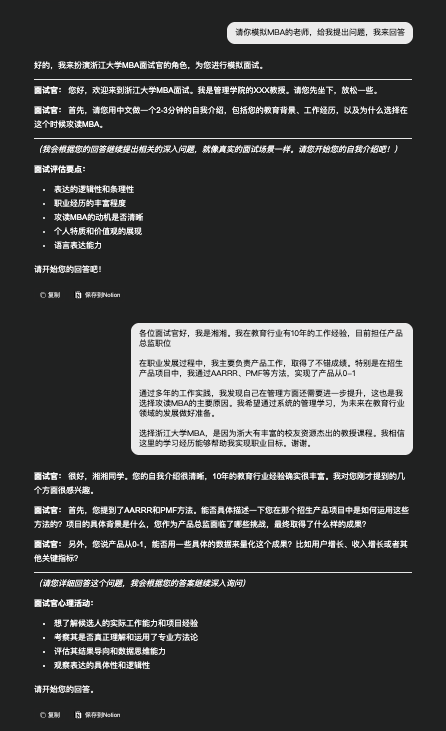

最近,我一直在思考一个方向:是否能打造一个真正AI Native的 C 端产品,用AI解决那些用户“真想做,却做不了”的难题?朋友向我推荐了他正在做的模拟面试产品。我认真体验了,功能并不差,覆盖了常见问题、评分机制、对话交互……但不知为何,总觉得哪里“用不下去”,缺乏深入使用的冲动。随后,我又尝试了在 Genspark 里模拟面试体验。功能更简单,却意外地“顺”。不仅愿意多聊几轮,还想主动复盘整个面试过程。

[fancyad id=”45″]

这两种产品体验的对比,让我突然意识到:

真正吸引用户的,不是AI能做什么,而是它是否让用户感觉自己能完成这件重要的事。

02 真正的AI产品价值:释放个体能力,而不是代劳执行

复盘这几年涌现的爆款AI产品,你会发现一个共通点:它们不是“代替用户完成任务”,而是“激发用户的完成能力”。Midjourney:让没有设计基础的人,也能创作出令人惊艳的视觉作品ChatGPT:让不懂编程、不擅表达的人,也能产出结构化内容、生成代码、梳理逻辑Genspark:帮助没有人陪练、缺乏经验的人,自主完成一次完整的高质量模拟面试

这些产品的成功,不靠技术参数炫技,而靠一个核心能力——让不会的人,也能做得成。

03 用户真正需要的:不是复杂能力,而是掌控流程的体验感

在模拟面试这个场景里,我总结出“高体验感”的AI产品具备一个共性:流程高度集成、使用路径清晰、一气呵成。比如 Genspark 的完整路径就非常自然:

1. 扫盲:帮助用户理解不同岗位面试逻辑

2. 问答训练:根据目标岗位定制高频问题

3. 即时反馈:对答质量即时分析

4. 行动建议:根据表现推荐后续准备方向

这一切流程,都发生在一个连续的对话界面内,不跳转、不打断、不分心。这种“无缝式对话体验”背后,本质上是认知负荷的最小化,是用户心理安全感的最大化。

04 2C AI Native产品竞争的本质:不是功能,而是“完成感”

传统的ToC产品竞争常聚焦于界面、功能、性能等维度。而真正的AI Native产品竞争,本质是:

✅ 谁能让用户自己完成一件复杂任务

✅ 谁能在用户脑海里形成“我能搞定它”的心理闭环

✅ 谁能用最小的学习成本交付“最完整的解决方案”

举个例子:

Midjourney 之所以爆红,不是因为它比 Stable Diffusion 参数更多,而是它通过 Discord 简单对话就能让你完成从创意 → 命令 → 图像的完整路径。这不是“效率提升”,而是路径革命。

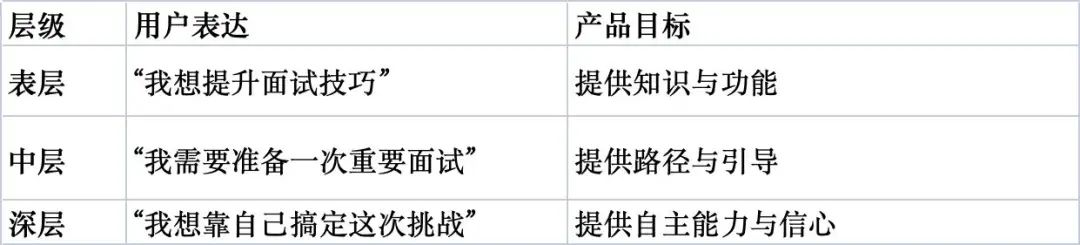

05 产品设计的三层模型:你解决的是哪一层问题?

我在做AI产品时,经常用这三个层次评估产品设计是否到位:

许多AI产品停在第一层,稍好的能进入第二层,但真正能带来高留存和口碑裂变的产品,一定触及第三层——帮助用户掌控一件复杂但重要的事,并完成它。

06 AI时代产品力的底层逻辑:路径设计 > 技术堆叠

在AI技术逐渐趋同的背景下,产品力的核心已经不是“技术力”本身,而是:谁能把技术压缩成简单、自然、可预测的路径谁能构建完整闭环,让用户从起点到结果无需跳出系统谁能让用户在用完产品后,发自内心觉得自己“变强了”

真正有力量的AI产品,不是“AI很强”,而是“用户用完后,自己也变强了”。

作者【是湘湘呀】,微信公众号:【湘湘的思考笔记】