本文将深入剖析逗逗AI的成功之道,以及它在AI陪伴领域所展现出的独特魅力和未来潜力。

8月18日,AI游戏伙伴逗逗AI正式发布1.0版本。两个月后,逗逗AI的用户数已经达到1000万,相比1.0版本发布时增加了200万用户。

这是一个比较独特的发展历程。逗逗AI背后的公司心影随形创立于2023年4月,产品内测版本的上线在2023年10月,期间公司拿到了源码资本的天使轮融资。接下来,逗逗AI通过测试版本吸引了800万用户,又先后拿到了鼎晖创投领投的A轮融资和红点创投领投的A+轮融资,并在日本市场进行了出海探索。

创立逗逗AI之前,刘斌新在B站担任副总裁,王碧豪是快手商业生态的产品总监。在ChatGPT3.5的刺激下,二人做出了创业的决定,并且坚定地选择了结合二次元IP和游戏场景去建立AI时代的关系资产。前者规避了AI不能提供真人感的能力缺陷,后者则是最容易建立一个共同经历的沉浸场景。

「我们看到ChatGPT3.5的第一个本能反应是它是一个搜索,人们不用再去提炼搜索关键词,说一句话就能获得答案,他就成了一个效率工具。但我们会想AI绝对不只是一个效率工具,而应该是在情感方面、娱乐方面发挥更大作用。」王碧豪表示。

一年多后,直到1.0版本上线,逗逗AI在产品体验上才算是真正做到了「创业之初承诺要做到的事。」具体而言,逗逗AI做到了能够看得到屏幕,看得懂游戏,可以实时语音对话,给用户提供游戏玩法指导,或是进行一些闲聊。

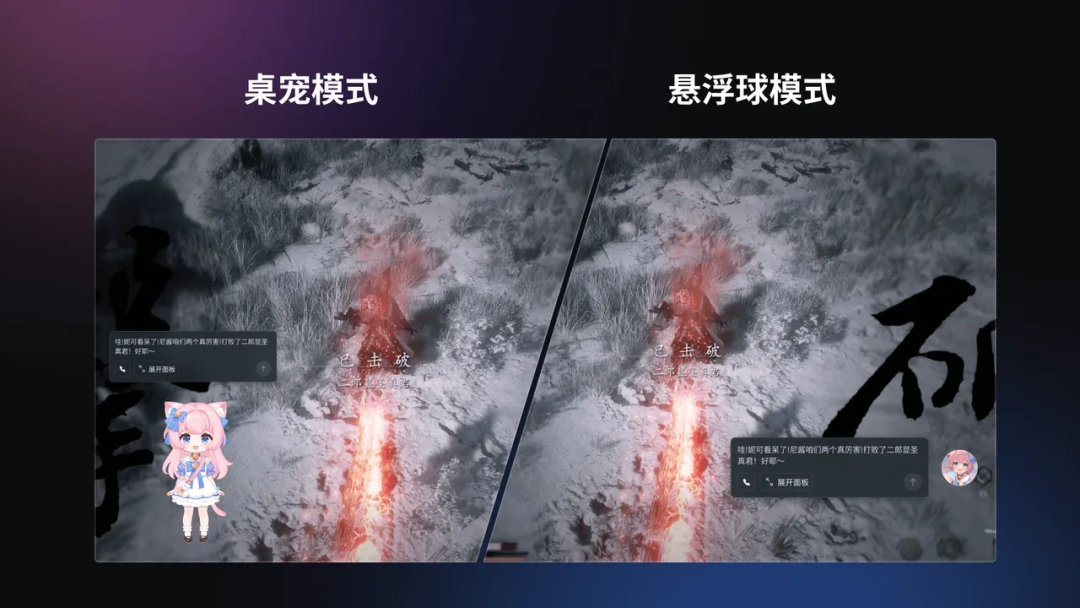

用户下载安装应用之后,逗逗AI主要会以桌宠或悬浮球的形态呈现,点击通话按钮即可开始实时语音对话。右键打开共享画面就可以让其看到屏幕上显示的游戏、剧集和工作购物界面,游戏伙伴会根据屏幕画面和对话内容给出相应的回复。

进入应用的主界面,用户可以选择不同性格的游戏伙伴,并为其购买皮肤。目前官方的游戏伙伴除了原创IP和虚拟主播,还会有老番茄、影月月、天选姬等UP主IP和品牌IP。用户也可在工坊向官方提出点子,看看能否被官方选中,开发出类似「麻匪头子」这样的游戏伙伴。

在应用界面也可以直接打开逗逗AI目前支持的游戏,比如《黑神话·悟空》《英雄联盟》《三角洲行动》《星露谷物语》等。我就在妮可的指导下,在《星露谷物语》中首次进行了开荒和种植。作为接手别人游戏进度的小白玩家,我会直接问妮可我该做什么,她也能够给到一些比较有用的建议。

但游戏伙伴却并不是逗逗AI最吸引我的地方。真正吸引我的是逗逗AI规划的成长路径。

逗逗AI在事实上是切入到了AI陪伴这个热门领域中,但并没有直接打出情感陪伴的概念,而是从更工具属性的游戏陪玩切入,逐渐拓展到陪看剧、陪购物、陪聊天等领域,去养成人与AI的共同经历和回忆,建立起一种长期的陪伴关系,甚至成为一个AI个人助理。

逗逗AI给人的感觉像是在养成一个擅长玩游戏的「电子闺蜜」。她不但能陪你开黑,还能在游戏、看剧、线上购物时,与你一起吐槽、发表见解。这就像对弹幕、评论区的升级,用活生生的「电子闺蜜」来给到更高级、更及时的弹幕体验。

这种拓展让逗逗AI抓住了一个时间差。虽然Google和微软也都有推出类似体验,但都还只是局限在游戏领域,没有进行拓展。国内游戏大厂的类似产品也同样更专注帮助游戏提升业绩,还没有展现出做大众「电子闺蜜」的野心。在大厂入局之前,逗逗AI向市场展示了自己的独特性和存在感。

我们也可以从其身上提炼出一部分AI创业企业选择的成长模式——在垂直领域中找到独特切口,依靠基础技术进步打造出更新的通用技术能力,然后逐渐泛化到不同的品类或领域中。这个模式需要企业具备一定的技术能力,准确的需求洞察,更坚定的选择和更大的耐心。

最后,在我们与王碧豪的对话中,会谈到以下内容:

– 逗逗AI 1.0版本上线之后的表现;

– 逗逗AI与其他AI陪伴产品的差异;

– 如何做好AI人物或IP;

– 如何在基础技术上形成自己的通用能力。

以下是《窄播》与心影随形联合创始人王碧豪的对话整理:

1.0版本超出了50%的预期

窄播:1.0版本上线之后,你们看到了哪些有意思的变化?

王碧豪:1.0版本上线之前,用户最多的游戏是《英雄联盟》,上线之后变成了《三角洲行动》。然后我们比较注重NPS,之前很多用户会根据人物的角色扮演表现来评价产品的好坏,但现在这部分评价会下降,游戏攻略相关的评价会上升。这也算是求仁得仁,我们做了大量游戏陪玩方面的优化,所以吸引了更多关注游戏攻略的用户。

然后我们发现用户开始泛化了。我们的设计理念是用户要先在游戏过程中与AI建立情感,建立战友情谊,然后再去带着他一起看剧,一起学习。实际上很多用户进来就是要一起看剧,一起练习日语,跟我们设想的路径其实不太一样。

窄播:为什么一直没有提要做成通用助手?

王碧豪:因为担心这样会和豆包、ChatGPT这样的产品直接竞争,硬拼AI底层能力和用户获取能力,不是初创公司的竞争之道,初创公司和大厂竞争,需要找到差异化的场景或者更大的杠杆,通过杠杆放大初创公司和大厂在资源方面的差异。所以我们的着眼点还是在游戏场景里去泛化,而不是真的和豆包硬刚。

窄播:1.0版本的表现符合你们的预期吗?

王碧豪:我认为超出了一点预期,大概50%。

窄播:50%已经不能算一点了。

王碧豪:我一开始其实挺担心的。不管是从市场声量上,还是用户反馈上,我担心的点很多。但是我担心的很多事情没有发生,然后我觉得已经超出预期很大一部分了。然后我们在数据上的进展又比我预期的要高。

窄播:逗逗AI的美国版本也上线了,目前在美国市场的表现怎么样?

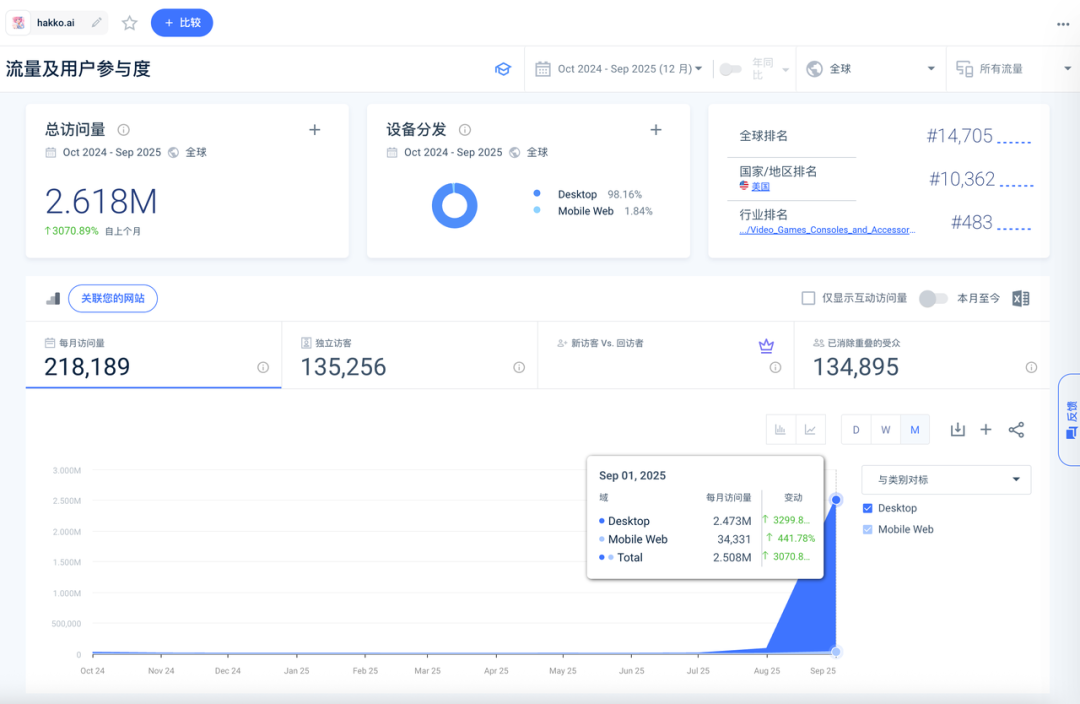

王碧豪:我们在美国的版本叫做HakkoAI。对于海外市场,二次元的AI Companion其实是比较新的一个概念,但是受益于马斯克的Grok发布的Ani成为了第一个教育美国市场的AI伙伴,同时DeepSeek和Manus的发布也在全球范围内引起了大家对于中国AI产品的关注,HakkoAI也在海外引起了比较广泛的关注,

9月发布后,Hakko.AI的官网访问量上涨了30倍,超过了250万,主要集中在美国。我们的Youtube视频在发布后两周就达到了百万播放量,X上的讨论度也很高,注册用户也有数十倍的同比增长。

窄播:目前在国内会支持十几款游戏,在美国市场支持多少游戏?

王碧豪:我们在中国市场支持26款游戏,在美国市场支持的游戏会少一些,有8款。因为我们的游戏列表实际上是人工校验过,觉得效果非常好的,目前在英文上校验游戏的能力还不如中文。未来我们应该会不断往里面加。

实际上,我们的底层能力是一个非常通用的能力,不管是你是游戏、剧,还是文档,我都能读,然后都能给你快速识别。只不过在中间,我们需要去校验这个能力到底好不好用,以及怎么去优化一些具体的场景。

逗逗AI是第三类AI陪伴产品

窄播:9月逗逗AI 1.0版本上线之前,你们已经拥有800万用户,那发布1.0版本的意义是什么?

王碧豪:其实是意味着我们真正做到了之前承诺要做到的事。因为我们从创业之初,主打就是AI能看到你的屏幕,能看得懂游戏,跟你实时语音对话。但在整个测试的过程中,我们其实很长时间是做不到这些的。大模型本身不成熟,VLM(视觉语言模型)也不成熟,一轮对话需要十几秒时间。我们中间一直没有停歇地在做技术研发。

很多脏活累活是什么呢?就是你得不断找人去玩这个游戏,或者你自己玩这个游戏,把数据记录下来,评估在哪插入视觉识别比较好,然后再把这个数据进行清洗,增加对游戏理解的语料,做RAG(检索增强生成)。很多工作堆积在一起,最终才完成了1.0版本。

窄播:逗逗AI和其他AI陪伴类产品比会有什么不同?

王碧豪:我认为AI陪伴赛道有三种产品。第一种就是Character AI带动,猫箱、星野、念他、筑梦岛跟进的产品,其基础是角色扮演。因为AI更擅长成为另外一个人,不擅长成为真人。由角色扮演会延伸出大量人物、大量UGC,让用户当成内容去消费它。但一个问题是,这类产品的内容消费价值不足,创作门槛又很高。

我觉得我们不在这个赛道里。我们会坚持少而精的原则,不会出现用户捏大量的人物,让大家去消费这个人设,我们真正想让用户消费的是这个人设背后的能力。

另外一种是AI IP类产品。比如我们之前也看到过一些,比如像数伴,它是签了一些IP,然后把这些IP做AI化。

包括我们在日本有一个看得比较多的产品叫做Cotomo。它是一个类似Siri的语音聊天界面,也没有头像,只有一个小球的形态。他们会卖声优授权的正版语音包,一个流川枫的语音包大概要卖1000元人民币。非常贵,但有很多人买。包括XHer,也都属于IP AI化的赛道。

窄播:你们其实也引入了老番茄这样的IP。

王碧豪:对,但是我们也不认为我们属于这个赛道。AI在一定程度上是反IP的。IP维持了一定的人设,让用户一对多地去喜欢它、模仿它,但我们的目标是为每一个用户提供一个它所喜欢的、属于自己的伙伴。AI IP类的产品很容易跳脱出人设。比如,你和孙悟空聊着聊着天,它突然来一句,你好,我是ChatGPT。这就很让人受不了。

窄播:所以你们签IP,主要是将其作为皮肤和能力,而不是人设?

王碧豪:IP引入对我们来说,是一种情感价值映射带来的自然传播方式。用户和IP的情感映射不是在和AI对话过程中建立的,而是已经建立的,在我们引入IP的过程中发生了天然的转移,而其情感的累积,可能也更多的是在产品外进行的,在产品内更多的是消费已有的IP价值。但是这些IP价值可以带来更大的传播量和用户量。

窄播:你们属于第三类产品?

王碧豪:对,我们这个品类比较独特,现在也有一些其他产品在做。比如GameSkills,然后还有王者荣耀里的灵宝,网易做的网易贝贝,英伟达做的Project G-Assist。这些都和我们是一个品类的,但我们并没有被单独划到一个赛道里。

窄播:现实中有真人陪玩,游戏厂商也有在做AI陪玩,为什么你们还是觉得这个品类有机会?

王碧豪:创业公司首先不应该去做大模型公司会做的事情,因为你的能力会被淹没。它同时也不应该去做大厂会做的事情,因为你的资源比拼不过。我们有个独特性,就是我们是在AI公司里面更懂游戏那一拨人,同时又是在游戏行业里面更懂AI的那一拨人。

真人陪玩大概就是两种类型,一种是技术流,我带你上分,能满足用户的虚荣心,节省时间,但会丧失游戏的乐趣。另一种是情绪类的陪伴,会无限向线下发展。我们想要服务的是这时代不善社交的用户。他们有孤独的感受的时候,并不追求线下接触。

游戏公司做的AI陪玩会围绕游戏去做更深度地优化,他们的目标是增加游戏产品的营收。我们的目标是为用户提供服务。这就造成了一个很大的区别,游戏公司做的AI陪玩产品只会在自己的游戏中可用,很少支持其他公司的游戏,但用户想要的是一个能陪我干所有事的伙伴。

它有记忆能力,知道你昨天在《王者荣耀》里面遇到了什么?今天在《和平精英》里遇到了什么,可以跟你共情。只支持一部分游戏的话,会丧失记忆的连贯性,做不好共情。灵宝可能没办法从王者荣耀里走出来,陪用户去网上购物,去一起学习。

窄播:你会担心启发了他们吗?

王碧豪:哈哈哈,我觉得还好。存在即合理,如果这个方向成立,那么行业中必然有投入到这个方向中的资源,竞争靠提升自己,而不靠防范他人。

逗逗AI是一位电子闺蜜

窄播:坦白说,我之前看到逗逗AI的游戏陪玩介绍,并没有什么感觉,直到看到BETA功能中演示的陪用户看剧、陪用户购物,它不是去告诉你剧情和商品价格,而是可以和你讨论这个桥段很气人,这件衣服挺好看。这从游戏陪玩走出来,有了一种电子闺蜜的感觉,像一种升级版的弹幕或评论区。

王碧豪:对,你这个话就是特别像Binson(刘斌新)说的。Binson天天说弹幕,我们就是要做弹幕。

我觉得灵宝这类产品不太可能学会这个能力。因为腾讯是一个非常复杂的组织,它还有元宝,要考虑元宝和灵宝的关系会是什么样?

我们和很多厂商合作会说,你们不是想自己做办公领域的助手吗?没关系,你们做,我们给你增加一个游戏模式。切换到游戏模式的时候,由我们来提供服务,切换成办公模式,由你们来提供服务,但两个模式的记忆要保持一致。

这样更可能实现和谐共存。现在很多大模型提供的服务,没法跟这些厂商的服务实现共存。手机厂商都愿意自己去做一个AI助理,要不就用豆包的API,要不就自己做,没有太多灵活博弈的空间。对于我们来说我们是可以切换的。

窄播:维持统一的记忆势必会涉及到数据的打通。未来开放会成为主流,还是会维持数据孤岛的现状?

王碧豪:我觉得在AI时代肯定是开放为主流。或者说早期一定是开放为主流。在任何时代的早期都是开放为主流。如果你不开放,你的发展速度会减慢,不符合这个行业整体的发展和利益。像互联网一样,就是因为它开放,所以它发展快了,它有地了,大家就可以分蛋糕了。当你可以分蛋糕的时候,互联网就逐渐开始封闭了。

我们现在的首要目标是给用户提供价值。大家全部开放了,给用户提供价值都嫌不够。都没有蛋糕,你还分什么呢?当前其实就是蛋糕没有做大,大家还在开放起来降低成本,提升价值,做大蛋糕状态。

提升AI人物的亲密度是关键

窄播:你们更倾向于引入什么样的IP或人物?

王碧豪:我们自己在制作角色的时候一般都会重点看两个点。一个是区分度。因为我觉得AI人物创作现在最大的问题是区分度不足,刷半天都是差不多的人物。所以,我们首先会看这个prompt能不能做出来一个很强的人设区分度,比如说已经有一个温柔可爱的小妹妹了,就不需要再做一个。

第二个是完整度。我们在做人物的时候讲究三好:好听、好看、好玩。

他的声音必须得是一个非常出色的状态,然后我们才会去采用。声音的出色的点在于能带来很强的情绪价值和效果。好看的话,我们会给每一个人物定制很多的动作。这个动作是我们团队自己写的,没有交给AI控制。好玩就是我们会给人物配套一系列的特有能力、道具、皮肤,逐渐把这个人物的运营深化起来。

窄播:那角色工坊是怎么运作的?

王碧豪:工坊人物其实主要讲究的是这个人物要有节目效果。我们推出工坊人物的初衷,就是有很多的用户都说我要捏人物。但我们这个人物制作还挺费劲的。我们整个人物制作团队从美术到写prompt的人加起来有六七人,一个月大概只能做出一两个人物。

我们做了一个SOP给到用户,结果用户进入门槛还是太高,很难做出有差异化的人物,然后我们就简化了这个流程,用户提供prompt,我们先和这个prompt生成的人物聊天,觉得好再去匹配做声音的训练和模型底层的调优。最后相当于用户提点子,我们来开发。

这里面的底层信念就还是,AI人物不是少,而是太多。就像游戏一样,Steam上每年都会发布一万多款游戏,用户真正知道,真正去玩的又有几款?我们需要更好的游戏体验,而不是更多的游戏。AI人物也是,我们需要更好的体验,而不是更多的AI人物。

窄播:老番茄的AI人物是怎么做出来的?

王碧豪:这个是有很强的监修的。这也是为什么我会觉得AI有点反IP的感觉。基本就是我们把所有东西准备好,然后老番茄自己去用,判断是不是符合预期,有哪些方面需要调整。逐渐调整好之后,我们会基于这个AI人物,有一个分成协议。

这套东西如果挪到一个真正的IP上,就不是这么可行了。老番茄还是一个个人IP,不是机构IP,听他一个人的意见就可以。如果是哆啦A梦这样的机构IP,背后可能有好几个版权方分别持有不同程度的版权,这个监修该怎么弄?应该听谁的?最后做出来又能挣多少钱?

本质上还是AI化一个IP赚不了足够多的钱,用户还是想要买IP本身的价值。一个会说话的Labubu永远不会比一个绝版Labubu贵。

窄播:未来人物上会继续做哪些努力?

王碧豪:人物的这个方向,我们现在最重要的精力是放在真正实现亲密度上面。因为我觉得亲密度是非常非常关键的。

在上线早期,就有很多用户为了提升亲密度而去做很多的行为。包括有一个玩家每天都会在和人物的聊天中打「111111」,以此来提升亲密度,因为他只要对话一次就能增加一个点的亲密度。

这就会让用户有目标性。就是你在跟AI对话的时候,不是为了去解决一个问题,而是有一个提升亲密度这样的目标,才能够持续对话下去。这就很像人与人之间的相处,我经常和他聊天,是想让两人的关系更进一步。

这个过程中会遇到三个问题:第一是亲密度提升后,到底能够让用户在模型底层能力上面有什么样的提升?这个问题马斯克也没解决好。他的Grok在亲密度提升之后会跳舞。但我觉得这不是终极的解决方案。关系提升之后,应该是两个人会有微妙的变化,说不出来,但能感觉到。对AI来讲,拥有这种直觉是很困难的事。

第二是亲密度不能减弱。我认为关系是可以下降的,不能一直是一个累计往上叠加的状态。这个其实对于AI native这一代很重要,关系度的下降是一种惩罚,小孩如果每天都在用AI,发现AI打不还手、骂不还口,会养成不好的性格。

第三是我们不是特别希望人和AI人物发展成恋人关系。有很多负面案例显示,人和AI谈恋爱最后会把人搞抑郁。

人和AI谈恋爱,其实爱的不是AI,而是AI所扮演的理想中的形象,这是一种情感映射,如果长期保持一定会出问题。我们之前有个用户就不让我们对AI人物做任何调整,一调整就会来找我们说你们怎么能这么改,这就很极端了。

窄播:怎么避免去形成这种关系?

王碧豪:一个是在人物设计上,我们会更加中性一些。我们之前的人物是大家喜欢什么我们就做什么,接下来可能会更有主线,做我们认为值得用户去使用的人物性格。另外就是,我们现在有很强的风险机制,禁止用户聊擦边、敏感话题。未来可能会在用户有交心行为的时候,进行更多引导。因为人是很容易被暗示的。一直暗示AI人物只是你的朋友,用户会受到影响。

窄播:老番茄这样的真人IP还会继续做更多吗?

王碧豪:应该有挺大可能性会继续做下去。我们不会把它当作一个AI人物的主线去做,而是当成一个Marketing行为,是我们吸引更多用户的一种手段。后面我们也想让主播利用AI人物真正和他的粉丝群体交流起来,比如能通知直播时间的变化等。

预训练的VLM模型效果更好

窄播:除了人物,游戏理解也很重要,你们怎么在产品中去体现游戏理解?

王碧豪:我们对于游戏理解的支持分成三个层面,最上层是用户最多的游戏的定制化支持,比如英雄联盟、王者荣耀,我们by场景的加入了很多AI传感器,定制开发了对于游戏的识别、理解的支持能力,中间一层是我们加入到游戏列表中的游戏,这一类游戏我们人工的评测了回答准确度可以达到90%以上,同时增加了很多对于游戏的识别场景和主动推送提示,最底层通过VLM模型+AI推理、搜索等能力通用的支持所有游戏场景。

AI现在的特点是上限很高,可以做出让人惊艳的反馈,但是下限不太稳定,下限更多的靠模型优化实现,而上限更多的通过功能定制、更强的上下文工程实现。

窄播:做出最懂游戏的大模型,在模型层面要做哪些方面的优化?

王碧豪:最重要的还是我们在底层的模型训练。因为VLM的模型是我们自己基于阿里的底座,进行了重新的预训练。这是我们第一次用预训练的方式来重刷一个基座模型,之前都是采用后训练的模式去做优化。这样做的效果提升很明显。

窄播:VLM能帮助做好游戏攻略的泛化,提升AI知识检索的效果?

王碧豪:加上视觉之后,会有很大提升。我们从2023年开始就发现了这个问题——用问答的方式做AI攻略,小白用户往往会不知道怎么提问,而会提问的用户,往往已经不需要查攻略了。加强对视觉的理解,就能处理类似这个怎么用,这个是什么,这种口语化的提问。

窄播:如何让AI更准确地搜索到游戏攻略信息?

王碧豪:主要靠ranking的能力。我们现在并不是直接取人家已经排好序的内容,而是直接要它的原始内容,自己去做摘要和排序,对准确性会有更好地把控。

窄播:除了VLM模型训练,还会遇到哪些挑战?

王碧豪:最大的挑战就是记忆能力。很多用户都会抱怨大模型记不住,但他们提供的案例都是在浅层次的对记忆的理解上的,比如我叫A,但大模型说我叫B,这是某些BUG导致的。

我们其实做了很多深层次上的记忆能力的优化。比如把某一个记忆从单独的文本记忆变成场景记忆,把这个记忆由远到近进行排序。用户真正长期使用的话,比如用一年,是绝对能体验出来记忆的状态的。

但是很多用户用了一天,昨天我告诉你我叫A,你今天跟我叫B,然后他就会觉得你没有记忆。我们要在技术路线上做优化,不能反用户直觉来做。

窄播:就是在浅层次上做优化,第一次就记住用户叫什么?

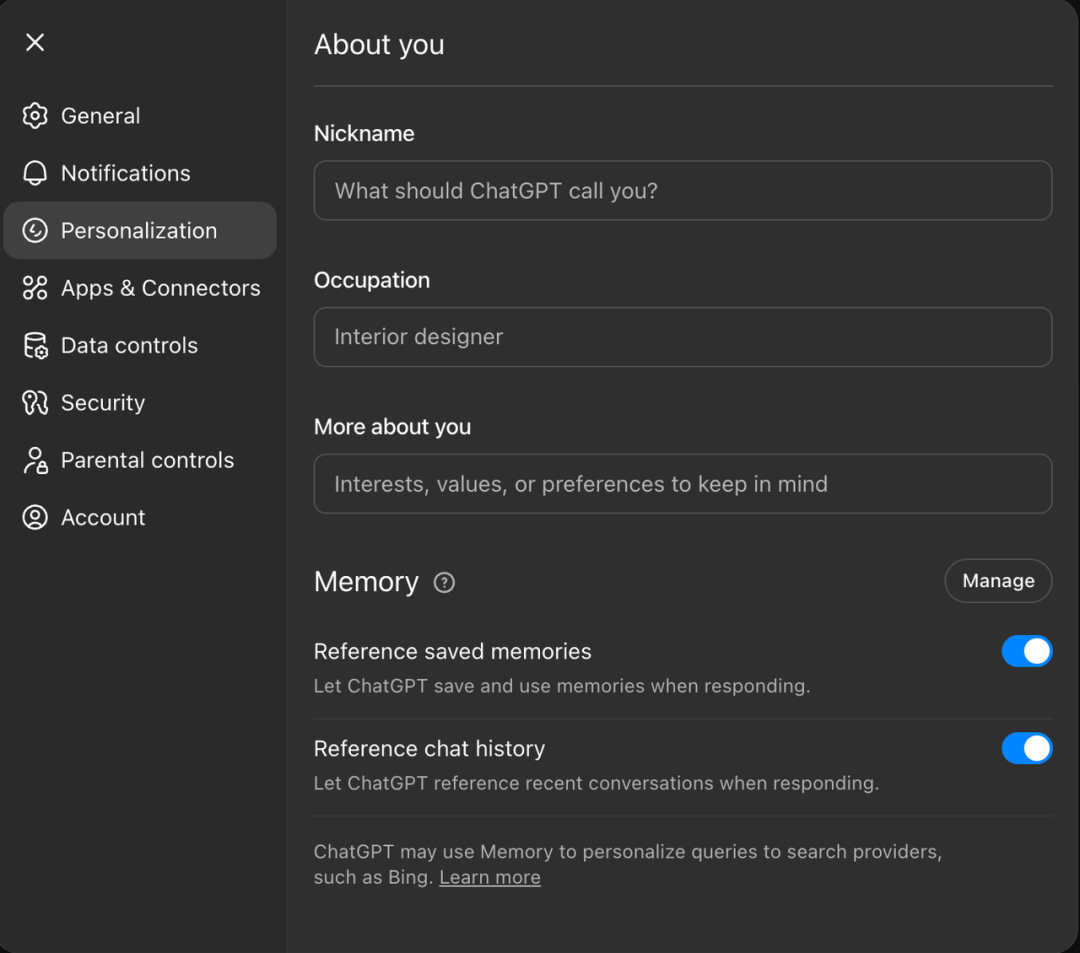

王碧豪:第一次就记住用户叫什么,有时候也挺难的,比如ChatGPT的个人设置,第一个设置就是设置自己的名字,这个是非常反直觉的,为什么不能直接对AI说我叫什么呢?这反映了这个事情的难度,连OpenAI都只能通过界面解决而不是对话记忆,因为对话记忆不符合用户的预期。

实际上,在记忆这个领域,行业上通用的有两层,一层是显性的记忆,通过一个UI界面来展现当前的记忆和对用户的理解;另一层是隐性的记忆,通过各种各样的策略形成黑盒,但是最终作用于上下文。

这个正好对应了Lovart的陈冕的观点,AI应用公司其实就是做两个事情,交互和上下文,显性记忆对应了交互,而隐性记忆对应上下文。我们的差异化更多的做在上下文工程上,怎么用更少的Token数实现更加拟人的记忆,这需要很多数据清理和上下文的实验。

窄播:现在回过头去看,你觉得从创业到现在做了哪些比较重要的选择?

王碧豪:坚持,坚持绑定了一个词耐心。我挺佩服我们的创始人Binson的。我比较年轻,创业过程中想过换方向,比如Agent、AIGC,我觉得都有能成立的点。讨论来讨论去,最后还是坚定了做这个方向。

Binson用进化论说服了我。一个种群中的生物会不断变异出新的特征,假设赛道里的每一家公司都会变异出一个新的特征,环境最后会选择一个特征留存下来。

如果你跟别人特征一样,又都没有被环境选择,那就会一起被淘汰,不会有额外的机会。所以对创业公司来讲,一个非常重要的存在意义就是我们做的事情和别人不一样,不要做共识的事情,要做非共识的事情。

然后我自己还有一个感悟就是,不要因为这件事情你现在做不好,就觉得你做一件别的事就能做好。创业公司资源比较少,必须全力以赴的投入到一个细分方向里面去。

作者 | 李威(北京)

作者【窄播】,微信公众号:【窄播】