在AI浪潮汹涌的当下,无数初创公司如雨后春笋般涌现,它们带着“AI驱动”的标签,试图在市场中分得一杯羹。然而,本文却泼了一盆冷水,它犀利地指出,到2026年,99%的AI初创公司可能会因为一系列致命原因而倒闭。

20 世纪 90 年代末,我还是伯克利(Berkeley)的一名学生,目睹着互联网热潮如一场狂热的梦般上演。

- 流量等同于收益。

- 在某个名称后面加上“.com”,就能让投资者向有抱负的创业者砸钱。

- 没有商业模式的初创公司买下超级碗(SuperBowl)的广告,许多人一夜之间成为纸上百万富翁。

1999 年我在太阳微系统公司(Sun Microsystems)实习时,驾车沿 101 公路行驶,会路过一些写字楼,上面挂满了阿尔塔维斯塔(AltaVista)、Excite 等注定要消失的公司的广告牌。到 2001 年,那些大楼已空无一人。

第二年夏天,我参加了一场产品发布会,一家初创公司为了宣布对原本免费的产品开始收费,投入的资金肯定高达 50 万美元。房间里全是风险投资人(VC),却没人对此感到惊讶。

2000 年 12 月我毕业时,这场狂欢已然结束。我从伯克利能清楚看到这场泡沫破裂,因为它就在海湾对岸。

如今,25 年过去了,历史再次重演。

说法变了,但逻辑依旧。“AI 驱动” 成了新的 “.com”。初创公司兜售的是封装产品。但这一次,很多公司甚至都不假装拥有其赖以建立的技术。

仔细观察,这就像一座纸牌屋:

- 封装产品依赖OpenAI。

- OpenAI依赖微软(Microsoft)。

- 微软依赖英伟达(NVIDIA)。

- 英伟达拥有为这一切提供动力的芯片。

没有人掌控全局。每个人都暴露在风险中。但却没人觉得这是个问题。

封装器问题:租赁式智能

大多数所谓 “AI 驱动” 的工具,不过是在 OpenAI 的应用程序编程接口(API)上做了层封装,弄出个好看的界面。

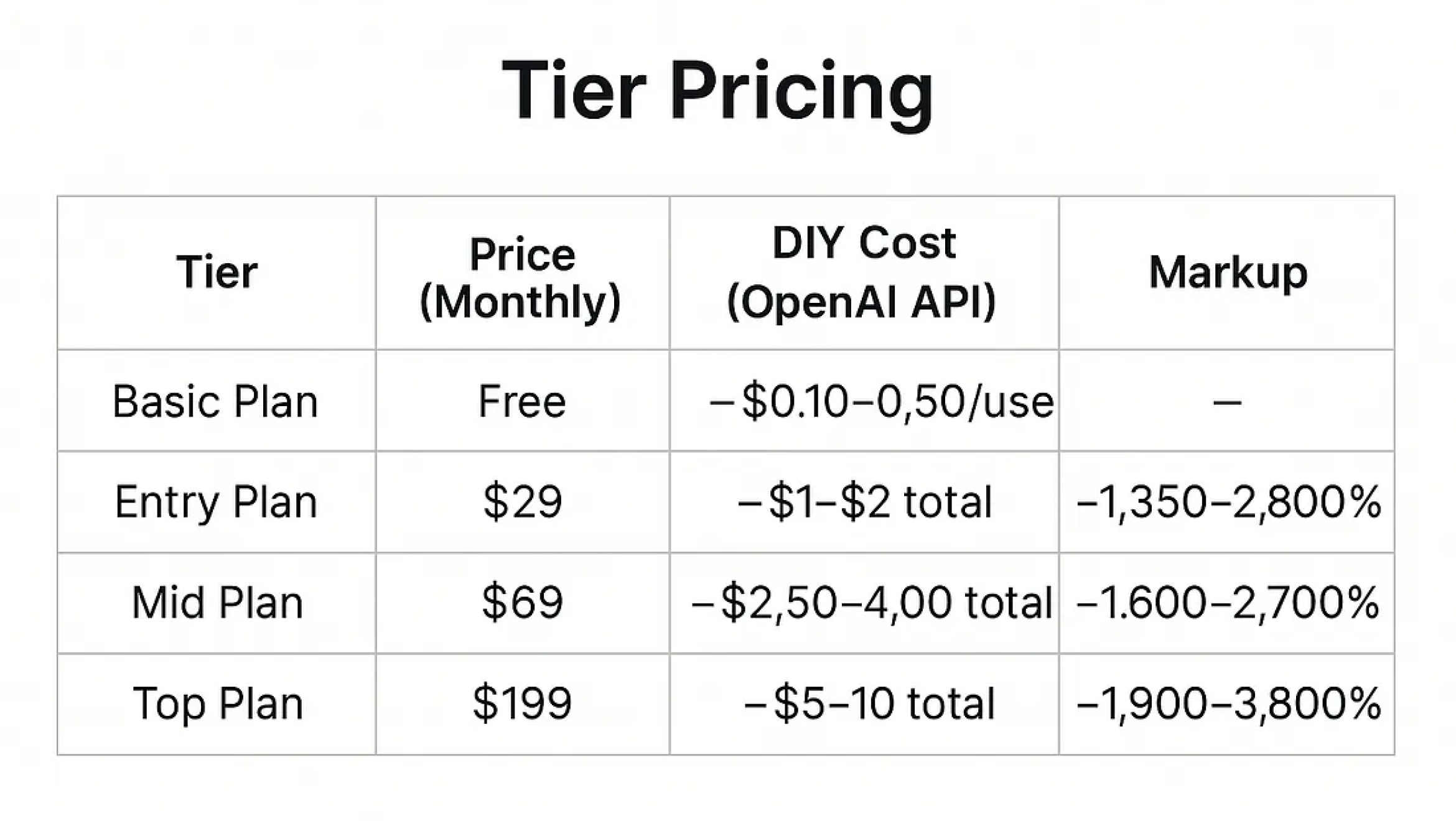

我注册了一款播客后期制作工具,研究其底层逻辑时,才意识到这个问题。它的宣传噱头是什么呢?上传文字记录,就能得到适合社交媒体发布的内容、摘要,甚至还有时事通讯草稿。用户体验(UX)简洁,工作流程流畅,每月收费 60 美元。然后我算了笔账。

要是我把同样的文字记录丢进一个文件夹,直接调用 OpenAI 的 API ,五分钟内就能复制整个工作流程,花费还不到 4 美元。就算不写代码,我只要让 ChatGPT 一步步教我怎么做就行。

这里面没有系统,没有底层架构,纯粹是加价售卖。

就在那时我意识到:这些算不上产品,只是连接到用户界面(UI)的提示词管道。

- 输入:一份文字记录。

- 过程:几个硬编码的提示词,比如“总结这段内容”“把它写成推文”“生成一篇领英(LinkedIn)帖子”。

- 输出:框内格式化的文本。

没有后端,没有知识产权(IP),只是按部就班地调用 API。

他们每月收取 50-100 美元,而任何人花几分钱就能做到同样的事。这不仅是定价过高,更是不诚信。整个商业模式依赖于用户不知道实际操作有多简单。

这就是 “大语言模型(LLM)封装” 这个术语的核心。

这不是产品,而是伪装。

想试试不是封装产品的系统吗?

这不是加价售卖。这是属于你自己的操作系统。获取抢先体验资格。推出 OrchestrateOS。

🔗 https://grossly-guiding-elk.ngrok-free.app/semantic_memory/landing.html

OpenAI 的隐藏弱点

大家都觉得 OpenAI 不可撼动,将其视为整个行业的智能核心层。

自 2022 年末以来,几乎所有的封装产品、智能体以及生产力工具都仰仗于它。他们打造出最强的模型,领先优势明显,对市场的重塑无人能及。

然而,他们也存在风险。

OpenAI 的主导地位依赖于分发,而分发恰恰来自那些被大家轻视的封装产品。所有基于 GPT-4 构建的软件即服务(SaaS)工具?它们可不只是搭便车的。它们是 OpenAI 的客户群体。要是其中哪怕有几家倒闭,API 带来的收入也会随之减少。

这就是隐藏的风险。

封装产品在使用大量令牌(token)工作流程的免费增值用户身上烧钱。但 OpenAI 仍按每次请求向封装产品收费。用户是否付费并不重要,费用都由封装产品承担。其整个商业模式都取决于能否快速实现转化,以超过烧钱的速度。有些封装产品能做到,大多数则不行。

而当这些封装产品消失,OpenAI 就会受到影响。

这就是矛盾之处:OpenAI 拥有技术,但不拥有用户,封装产品拥有用户。而且这些封装产品很脆弱,护城河浅、烧钱快、用户锁定少。如果它们倒下,OpenAI 失去的不只是一个客户,还会失去支撑非 ChatGPT 业务收入的分发层。

这不是单向依赖,而是一个闭环:

- OpenAI拥有智能技术。

- 封装产品拥有分发渠道。

- 大家都假装对方没那么关键。

- 但从经济角度看并非如此。

每一个通过封装产品发送的令牌(token),无论是否付费,都会为 OpenAI 带来收入。将其乘以数百万免费增值用户,这些初创公司就成了无偿的分发渠道,一边补贴着 OpenAI 的发展,一边自身消耗殆尽。

这是个巧妙的布局,但很脆弱。

因为如果封装产品倒闭,OpenAI 的触达范围就会缩小。他们可以尝试直接转化这些用户,但其中大多数人原本就不是为了注册 ChatGPT Pro。他们是冲着工作流程来的,而不是为了直接使用原始模型。

- OpenAI有护城河。

- 他们有模型。

- 但他们没有缓冲。

OpenAI 的业务覆盖依赖于一圈脆弱的封装产品,其中大多数都在亏损,缺乏差异化,靠烧投资人的钱维持运营。当资金枯竭,OpenAI 失去的不只是合作伙伴,还会失去其收入的支撑架构。

这一点清晰可见。

打开 Instagram,浏览你的动态。几十款 AI 工具宣称能革新笔记记录、健康记录、播客制作、日记撰写等领域——全都有简洁的品牌形象,全都由 GPT 驱动,而且底层模式都一样:

- 获取你的输入

- 发送给GPT

- 解析回复

- 放进用户界面(UI)

- 就称之为产品

就是这么简单。

而且每次调用 OpenAI 都能获利——不管表面上的差异化有多小。

这才是真正的风险所在:由软件即服务(SaaS)外壳构成的脆弱网络,既是客户群体又是增长引擎——全都利润率为负,全都可相互替代,政策稍有变动就可能失败。

还觉得我在夸大其词吗?

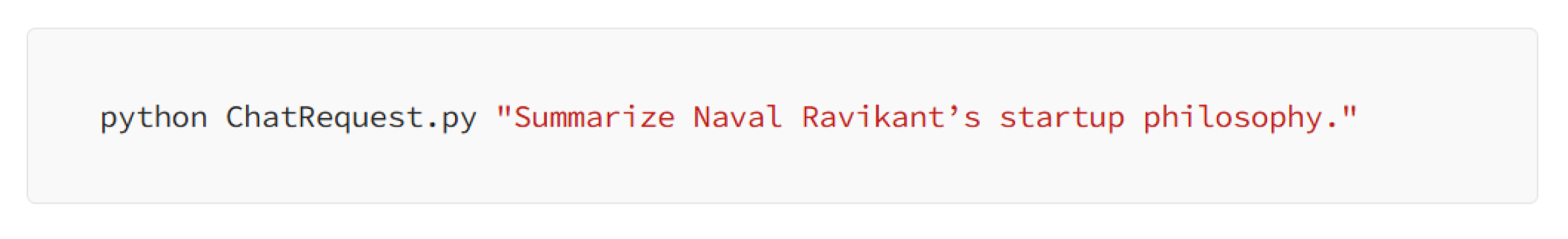

以下就是大多数这类 “产品” 的底层操作:

然后他们从终端调用它:

这就是产品。

其他的一切不过是层叠样式表(CSS)、计费功能以及 Stripe 支付集成。

换个提示词,就换个应用场景:

- 想从文字记录生成推文?调整指令就行。

- 想要会议总结?更改输入内容。

- 想要智能邮件助手?接入SendGrid。

没有知识产权,没有系统,没有护城河。

仅仅是一个结构良好的 API 调用、加价操作和营销手段。

大多数 AI 产品,初级开发人员利用 ChatGPT、Stripe 支付和前端模板,一小时内就能重新搭建出来。

这就是炒作背后的引擎,也是 OpenAI 强大实力背后无声的脆弱之处。

生存能力分析

吐槽大语言模型(LLM)封装产品脆弱很容易,但事实更为复杂。

这些工具并不拥有它们所售卖的智能,只是租赁而来。大多数完全依赖 OpenAI、Anthropic 或 Claude。它们所谓的 “产品” 不过是一个背后有几个提示词的用户界面(UI)。每次用户进行交互,它们都要向模型供应商付费。

除非它们构建了真正的基础设施,比如记忆层、工作流引擎或分发护城河,否则它们只是中间商。而中间商难以长久。

但关键在于:OpenAI 也需要它们。

封装产品是 API 的增长引擎。它们将 GPT 推广到各个垂直领域、团队和细分市场。要是封装产品消失,OpenAI 就会失去业务覆盖范围和收入。这种相互依存关系很重要,但影响力同样关键。

生存能力归结为四个问题:

- 谁拥有利润空间?

- 谁掌控定价权?

- 谁能更换供应商?

- 谁不会因为一个更好的提示词就被替代?

咱们来详细分析一下:

Jasper

曾是宠儿。融资超 1 亿美元,年度经常性收入(ARR)达到约 9000 万美元,后被ChatGPT 重创。他们匆忙应对:转向企业市场、增加模型路由,尝试构建轻量定制模型。他们还活着,但经历了估值下调和管理层变动。当你的产品依赖租赁式智能时,生存就是这般艰难。

Copy.ai

规模较小,情况类似。融资 1600 万美元,年度经常性收入(ARR)1000 万美元,有庞大的免费增值用户基础,但毫无护城河。核心功能就是带用户界面(UI)的GPT。他们开始叠加工作流工具以增加用户粘性,但用户的转换成本很低。他们的定价反映出这种矛盾:既要发展,又不能过度让利。

Notably

细分领域的研究工具。可能还未盈利,完全依赖 OpenAI。提供总结、分析等功能,而这些如今已成为 ChatGPT 的内置功能。其功能与原生功能重叠。这可不是竞争,而是面临灭绝风险。

Tome

曾是爆款成功案例。由 GPT – 4 和 Stable Diffusion 驱动的 AI 幻灯片。拥有数百万用户。但后来微软将 Copilot 嵌入 PowerPoint,这就暴露了 Tome 的致命弱点:他们并不拥有所颠覆的平台。

Writesonic

低调的异类。融资少,保持精简,构建自己的小型模型以降低成本。他们在 GPT – 4、Claude 和自家引擎间动态路由。并非无懈可击,但具有模块性。如果说有谁能靠运营效率生存下来,那就是他们。 ···

能否存活,关键不在于谁先进入市场,而在于谁能突破 “封装产品” 的局限。

在于谁能把控用户体验,而不只是 API 调用。

因为形势总会发生变化,到那时,问题就不是谁会被淘汰。

而是:谁掌握着主动权?

英伟达(NVIDIA):幕后的关键推动者

在 AI 领域崭露头角前,英伟达只是家专注于图形处理器(GPU)、帧率和图形处理的游戏公司。多数人如今可能仍这么看待它。但此英伟达已非彼英伟达。

如今,英伟达是 AI 领域实力最强的公司,却也可能是最不被了解的。它不面向终端用户,但对生态系统的掌控力却极为强大。

它不:

- 构建模型

- 运行应用程序

- 出现在你的ChatGPT界面中

但每当你使用 AI,其实都在使用英伟达的技术。

几乎所有主流模型,如 GPT – 4、Claude、Gemini,都是在英伟达硬件上训练并部署的。超 90% 的模型训练依赖其芯片。生成回复的推理过程,仍有 70 – 80% 由英伟达技术支持。

OpenAI 在 Azure 内的英伟达集群上运行。微软正忙着争取更多 GPU 供应。即便亚马逊云服务(AWS)有定制芯片,关键工作负载仍离不开英伟达。没有它,谁都无法实现规模化。

英伟达可不只生产芯片。它掌控着 AI 供应链,从硬件到驱动程序,再到 CUDA这类软件框架,以及将 GPU 转化为可部署基础设施的协调层。它是行业中最为低调却又具有绝对话语权的关键节点。

它无需前端产品,因为它已掌控整个流程。

微软:掌控一切主动权的基础设施中间商

OpenAI 或许是这场运作的大脑,但微软才是神经系统。每一次 API 调用、每一条ChatGPT 回复、每一次模型微调,都在 Azure 上运行。这可不是无足轻重的小事,而是根基所在。

微软向 OpenAI 投资数十亿美元时,买下的不只是股权,更是控制权。作为 OpenAI的独家云服务提供商,微软如今处于每一个使用 GPT 的大语言模型(LLM)封装产品之下。每一个令牌都在微软的 GPU 集群上处理,这些集群由 Azure 拥有并协调管理,再以一定利润出租。

作为回报,微软得以提前使用 GPT – 4,并将其直接嵌入 Office、Outlook 和Teams。OpenAI 训练了模型,但微软掌控着分发渠道。“Copilot” 不过是个品牌表象,真正的价值藏在幕后。

微软无需打造最出色的模型,它只需掌控最优秀模型所依赖的基础设施层。要是OpenAI 试图脱离呢?那可不容易,从业务协调到数据吞吐量,它的整个技术栈都与Azure 紧密相连。微软可不只是托管 OpenAI,它掌控着 OpenAI 运行的 “土地”。

OpenAI 或许能占据新闻头条,但微软掌握着关键数据。

这一切背后的隐患

真正的危险并非封装产品倒闭,不是 OpenAI 重新定价其 API,甚至也不是微软转变战略重点。威胁来自更底层、更深入且结构性的问题。

它是深埋在技术栈底部的单点脆弱性。

如果英伟达(NVIDIA)出了问题,比如供应链中断、制造延误、地缘政治制裁、出口禁令等,整个 AI 生态系统都会停滞。

- 训练速度放缓。

- 推理出现瓶颈。

- 产品开发停滞。

突然间,问题不再是功能迭代速度或融资,而是计算资源的获取,以及你到底能不能获取到。

这并非假设,已经开始发生了。

高端芯片的出口管制趋严。对英伟达 H100 芯片的需求远超供应。GPU 租赁成本飙升,在某些情况下,供应减少时成本会增至四倍。这些不是市场的短暂波动,而是警示信号。

这个生态系统的每一层,从 OpenAI 的 API,到微软的 Copilot,再到充斥你信息流的各类独立封装产品,都建立在一条由一家公司主导的供应链上,该公司在特定受限地区制造一种硬件。

这不是技术栈,而是一条隐患断层线。

当它断裂时——因为总会出问题——不会有平稳过渡,只有发展放缓、资源配给和不良后果。公司会消失,市场会调整。幸存下来的将是那些从一开始就不认为根基稳固的人。

可能改变 AI 经济的三个黑天鹅事件

1.硬件瓶颈

英伟达供应链出现问题,无论是地缘政治紧张局势、原材料短缺还是制造放缓导致的,都会使整个技术栈的发展停滞。没有 GPU 就意味着无法训练、无法推理,也无法实现规模化。芯片是这个生态系统的命脉。

2.监管突变

如果一个主要国家政府认定基础模型存在国家安全隐患或公共安全风险,监管措施可能会关闭 AI 流程的关键部分。一项裁决、一次暂停、一项合规变动,就能让基础设施一夜之间从开放变为受限。威胁并非来自技术,而是政治层面。

3.范式转变

最具颠覆性的情况不是崩溃,而是变得无关紧要。要是有人打造出一个无需 GPU 的竞争模型会怎样?要是智能源于信号而非规模会怎样?要是一种更精简、截然不同的架构改写规则会怎样?这个系统不会崩溃,只是会被甩在后面。

淘金热才是关键

每次类似的浪潮袭来,同样的心理就会占据主导。人们不仅追逐机会,还追逐归属感。他们想成为其中一员,想说自己早早入局,“用 AI 打造产品”,有发布会、登陆页面,说不定还被 TechCrunch 报道过。这与其说是关乎实际,不如说是关乎表象。

产品是否可持续甚至是否有用并不重要,重要的是表面形象:截图、用户增长图表、展示与 OpenAI API 绑定的呈指数级增长曲线的投资报告。这和每次淘金热的模式如出一辙。

19 世纪,淘金者大多失败了,发财的是那些卖铲子、提供住宿和卖牛仔布的人。互联网热潮时,赚钱的是投放超级碗广告和抢注域名的人。如今呢?是做提示词封装产品、弄虚假演示、自称 AI 联合创始人,以及为了给 API 调用做个前端界面而虚增人员的那些人。

这些团队大多并非试图打造持久的业务,而是试图装作已经成功,只要能撑到融资、被收购或吸引算法推荐就行。这不是创新,而是一场表演,你看到的大多是舞台技巧。

这就是为什么这么多 “AI 工具” 看起来都一样。它们不是在解决问题,而是在制造贴近热潮的假象。

厌倦了那些让你付费发送本可自己运行的提示词的 AI 工具?

获取一款本地运行的原生 AI 操作系统,它能取代整个工作流程,且无需向 API发送任何请求。🔗 https://grossly-guiding-elk.ngrok-free.app/semantic_memory/landing.html

大规模的囚徒困境

这里发生的并非只是一连串糟糕的决策,而是博弈论的体现。

AI 生态系统陷入了多人囚徒困境,每个人都为了自身理性利益行事,但集体行为却破坏了他们共同依赖的基础。

- 大语言模型(LLM)封装产品试图在不拥有模型的情况下快速扩张。所以他们补贴用户使用、制造用户粘性假象,追逐表面指标,却破坏了自身利润空间。

- OpenAI希望API业务增长。所以它扶持那些明知可能无法生存的封装产品,但为了业务量、覆盖范围和应用场景,又需要它们。

- 微软想要掌控部署层。但它在能力上依赖OpenAI,在计算资源上依赖英伟达,却两者都不拥有。

- 那英伟达呢?英伟达无论怎样都能获利。

每个参与者的行为都合乎理性,但没有一个在构建稳定的东西。

结果是一个相互依赖且相互制衡的系统。OpenAI 如果抛弃封装产品就会失去业务量。封装产品如果更换模型就会降低输出质量。微软如果想要占据主导地位就可能失去 OpenAI 的忠诚。而如果英伟达出问题,所有人都会受影响。

这不是金字塔结构,而是一个循环。而循环没有退路。

这种脆弱性并非源于愚蠢或恶意,只是每个人都在做自认为最明智之事的累积效应,直到一切突然崩塌。

基础设施致胜 —— 但无人构建

当封装产品倒闭,资金枯竭,只有一种公司能够存活:那种其他一切都依赖的公司。那种无法被替代的公司。那种市场调整时不会消失的公司 —— 因为没了它,其他一切都无法运转。

这就是基础设施。然而在 AI 领域,几乎没人在构建它。

基础设施是其他人赖以搭建业务的根基,是任何人都承受不起失去的东西。就像亚马逊云服务(AWS)、Stripe、Twilio。它是无形的一层,只有出问题时才显得重要 —— 而一旦出问题,就会变得无可替代。你选择它不是因为它令人兴奋,而是因为别无选择。

我们已经见识过没人构建基础设施会发生什么。

在互联网时代,理想实验室(Idealab)是最早的创业孵化器 —— 一个在 Y Combinator 之前的创意工厂。比尔·格罗斯(Bill Gross)是一代杰出的思想家。他创立了一百多家公司,组建团队,共享资源,行动迅速。但它没能挺过互联网泡沫破裂。

理想实验室的一些公司成功上市。大多数都消失了。品牌响亮,概念强大。但毫无影响力。它们只是界面层面的尝试 —— 面向用户,易于炒作,但并非系统必需。当市场调整来临时,它们一夜之间就消失了。

Y Combinator 则选择了不同的道路。

它没有集中执行,而是分散风险。它寻找局外人,小额投资,让市场来决定。由此诞生了 Stripe、Dropbox、爱彼迎(Airbnb)—— 并非因为 Y Combinator 更有远见,而是因为它挑选出了能够持久发展的公司。那些最终成为基础设施的公司。

甚至第二轮电商浪潮也证明了这一点。像沃比·帕克(Warby Parker)和卡斯珀(Casper)这样的公司可不只是品牌运作 —— 它们掌控着物流、供应链和配送。表面上它们看起来是直接面向消费者(DTC)的品牌,但实际上,它们是系统型公司。

AI 也会遵循同样的模式。

基础设施型公司不会在令牌价格飙升时惊慌失措。当英伟达错过一次发货,或者OpenAI 更改一个端点时,它们也不会崩溃。它们不会在界面优化或提示词噱头方面竞争。它们定义了其他人行走的 “地面”。

要是你的工具不依赖任何人的服务器会怎样?

没有使用费用。没有令牌。没有中间商。只有在你本地运行的软件。

🔗 https://grossly-guiding-elk.ngrok-free.app/semantic_memory/landing.html

最重要的问题

彼得·蒂尔(Peter Thiel)在《从 0 到 1》中提出了七个问题 —— 每一个持久发展的公司都应该能够回答:

1.工程问题 —— 你能创造突破性技术,而非渐进式改进吗?

2.时机问题 —— 现在是启动你特定业务的正确时机吗?

3.垄断问题 —— 你是从一个小市场的大份额起步吗?

4.人员问题 —— 你有合适的团队吗?

5.分发问题 —— 你有办法不仅创造,还能交付你的产品吗?

6.持久性问题 —— 10 年、20 年后,你的市场地位能经得起考验吗?

7.秘密问题 —— 你发现了其他人看不到的独特机会吗?

在封装产品经济模式下,没人问这些问题。因为如果他们问了,答案会很明显:

不能。不是。没有。绝对没有。

如今的模式很简单:在 GPT 上加个用户界面(UI),号称有独特之处,然后希望用户不要探究背后的真相。但那不是基础设施,那只是伪装。

真正的建设者呢?他们不仅为用户提供便利,还让自己变得不可或缺。他们不是在追逐浪潮,而是在浪潮之下铺设轨道。

如果你的产品消失,会有人重建它吗?如果它消失,会有什么东西受到影响吗?有人依赖它,还是它只是跟风之作?

如果答案是否定的,你就不是基础设施,你只是噪音。

- 淘金热总会结束。

- 封装产品总会倒下。

- 故事不断变化。

- 但模式从未改变。

幸存者是那些系统无法舍弃的存在。

无需为思考付费的 AI 系统

🔗 https://www.youtube.com/watch?v=j-DyBndzujY&t=11s

📺 Orchestrate: The AI Native Operating System

没有使用费用,无需 API 令牌,也不存在数据监测。它在本地运行,可替代整套工作流程,且从不向 API 端点发送提示词。获取 OrchestrateOS 抢先体验资格。

🔗 https://grossly-guiding-elk.ngrok-free.app/semantic_memory/landing.html

作者:Patricia Basuel 审核:李泽慧 编辑:高卫娜

原文标题:The 5-step AI UX playbook to deliver high-impact products

原文链接:https://uxdesign.cc/the-5-step-ai-ux-playbook-to-deliver-high-impact-products-5dbe4dce277e